どうも!5児パパです!

皆様にHappyなご報告があります♪

なんとわたくし5児パパ、第6子が誕生して6児パパになりました!!

(すぐにブログタイトルを変えられないので、しばらくは、このまま5児パパで通しますが、真実は6児パパです♪)

子供の出産は何度経験しても、それぞれの喜び・不安・感動・心配、様々なドラマがあります。

今回は、初めての妊娠・出産を迎えるママさんやこれから出産に備える経産婦さんへ、安心したマタニティーライフを過ごす為に優良な情報をご紹介します。

題して

これまで3男3女の6人の子供全員の出産に立ち会い、母子共に無事に出産する為の知識を蓄えた5児パパ(実際は6児パパ)だからこそ知っている「妊娠初期から出産までの経過」や「食事や疾病など注意すべき生活習慣」、「妊婦さんの体の変化」や「様々な備えと知識」を、これから出産を望んだり、迎える予定のあるママやパパに贈りたいと思います。

全てのママ&パパが人生で最高の幸せな瞬間を迎えられることを願って・・・

妊娠の経過

妊娠から出産までの日数を表す言葉として「十月十日」とよく言われています。

これは、最後に月経があった日から出産までの10ヶ月程度の期間を表しているのですが、厳密には出産までの期間は280±15日です。

世界保健機構では、最終月経の開始日を妊娠0週0日とし、出産予定日を40週0日としています。

つまり、40週=280日が正常な妊娠維持期間なのです。

しかし、近年では超音波の性能も格段に進歩しており、妊娠週数は最終月経などによって決めるのではなく、超音波で胎児の大きさを計測し、妊娠週数や出産予定日を決定するのが一般的になりつつあります。

妊娠超初期-妊娠0週、1週、2週、3週

妊娠週数は、最終生理の初日(28日周期の生理をベース)をスタートと考えて、生理初日を0週0日として数えます。

着床までの過程をふまえて、妊娠3週でようやく妊娠成立となるわけですが、まだこの時期には目立った自覚症状がありません。

しかし妊娠をすると体と心が、次のような様々なサインを出し始めます。

「もしかして」と感じたら、次は検査薬を試してみます。

市販の妊娠検査薬は、妊娠すると分泌される「hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)」というホルモンに反応する仕組みとなっており、判定可能な時期は通常「生理開始予定日の1週間後以降」とされています。

陽性反応が出たら、産婦人科の医師の診断を受けるようにしましょう。

妊娠初期-妊娠4週~15週

<妊娠4~7週目>

母体の変化

赤ちゃんの特徴

<妊娠8~11週目>

母体の変化

赤ちゃんの特徴

<妊娠12~15週目>

母体の変化

赤ちゃんの特徴

妊娠初期の食生活のポイント

妊娠初期は、赤ちゃんの体の基礎ができはじめる大切な時期。

けれど、多くのお母さんがつわりに苦しみ、食べようとする気持ちとは裏腹に、食べられない状態になることがあります。

栄養素では、葉酸、鉄、カルシウム、ビタミンを意識した食材を選びましょう。

食欲がない時は、少しでも口から栄養が摂れるように、酸味のあるもの、カレーやスパイスなど香りのあるもの、口当たりの良いものを工夫して、具だくさんのスープやスムージーなどで栄養や水分の補給をするようにしてくださいね。

この時期の食生活のポイント

・嘔吐がある際は、脱水状態にならないよう、水分とミネラルの補給に気を付ける。

・気持ちが悪くなってしまう人は、食事を小分けにして食べる。

妊娠中期-妊娠16週~27週

<妊娠16~19週目>

母体の変化

赤ちゃんの特徴

<妊娠20~23週目>

母体の変化

赤ちゃんの特徴

<妊娠24~27週目>

母体の変化

妊娠中期の食生活のポイント

妊娠中期に入ると、個人差はありますが、つわりの症状が落ち着き、次第に体調が安定してきます。

ここで気を付けたいのが”the・食べ過ぎ”。

妊娠中は、赤ちゃん、胎盤、羊水などの分で体重は増えていきます。

その為、急激な体重増加によるリスクを避けるために、適正な体重管理が必要になってきます。

けれど、体重増加を気にして、食事量を減らしたり、食事の内容が偏れば、赤ちゃんが育つために必要な栄養素が十分に摂れなくなってしまう心配もあります。

妊娠前の体格を元に適正な体重増加の目安を考えて、出産まで上手に体重コントロールをしていきましょう。

食事内容では、肉や魚、大豆・大豆製品などでたんぱく質やを摂ったり、噛みごたえがある野菜(食べ過ぎ防止の為)を積極的に取り入れ、素材の味やだしのうま味、香辛料を活用し、塩分控え目の薄味を心がけましょう。

この時期の食生活のポイント

・積極的に、赤ちゃんの体の基礎を作るたんぱく質、カルシウム、鉄、ビタミンを多く含む食材を摂る。

・お腹が大きくなるにつれて、腸が圧迫され便秘になりやすいので、腸内環境を整える為に乳製品や発酵食品、水溶性&不溶性の食物繊維を摂るようにする。

・塩分を控えめにして、妊娠高血圧症候群や腎機能の低下を予防する。

妊娠後期-妊娠28週~40週

<妊娠28~31週目>

母体の変化

<妊娠32~35週目>

母体の変化

赤ちゃんの特徴

<妊娠36~40週目>

母体の変化

赤ちゃんの特徴

妊娠後期の食生活のポイント

赤ちゃんもお母さんのお腹も大きくなり、いよいよ出産に向けてラストスパート。

この時期は運動不足になったり、便秘、むくみ、貧血、腰痛、息切れ、動悸などを起こしやすくなります。

赤ちゃんの発育の為に、引き続きたんぱく質、葉酸、鉄、ビタミン、カルシウムなどの主要な栄養素をしっかり摂りましょう。

また、妊娠後期のエネルギー量は、非妊娠時に比べて450kcalも多くなります。

増えたカロリーの分は過度な体重増加の原因になるので主食や間食で摂るのではなく、主菜や副菜を増やして調整しましよう。

塩分の摂り過ぎは、血圧や血糖値の上昇やむくみの原因にもなるので、引き続き薄味の食事を心がけましょう。

この時期の食生活のポイント

・胃が圧迫され1回の食事量が減る場合は、小分けにして回数を多く食べる。

・母子共に必要な鉄を含む食材を今までより意識して摂る。

・お腹が大きくなるにつれて、腸が圧迫され便秘になりやすいので、腸内環境を整える為に乳製品や発酵食品、水溶性&不溶性の食物繊維を摂るようにする。

定期健診

お母さんと赤ちゃんの健康状態を知り、最も良い状態でお産にのぞめるよう、必ず定期的に健康診査を受けましょう。

検診の内容

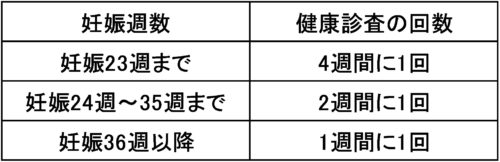

<一般的な定期健診の頻度>

<妊婦検診の内容>

妊婦健診では時期や健康状態によって検査内容は変わります。

妊娠初期のつわりで体調が優れないときや、妊娠後期でお腹が大きくなって動くのがおっくうなときも、妊婦さんと赤ちゃんの健康状態をチェックし、トラブルを未然に防ぐ大切な妊婦検診には、必ず定期的に受けるようにしましょう。

妊婦健診(検診)の費用について

<妊娠にまつわる受診・検査の流れ>

妊娠発覚

↓

産婦人科を受診し、妊娠確定の診察(通院2~3回かかることも)

*原則自費診療(5000円~10000円程度)

↓

妊娠確定したら母子手帳交付

同時に「妊婦健康診査費用助成」の補助券をもらう

↓

妊婦健診(出産まで約14回受診):助成対象

↓

出産

2009年1月より、国は妊婦健診14回分の費用への助成を始めました。

母子手帳と一緒に交付される「妊婦健康診査受診票」、いわゆる「補助券(助成券)」によって、妊婦健診の費用が助成されます。

補助券は地域によって、上限金額や助成方式が変わり、14回の妊婦検診が無料になることも。

出産される自治体へ交付の際に助成内容を教えてもらうようにしましょう。

妊娠中の異常注意

以下の異常がある場合には、すぐに病院へ受診しましょう。

性器出血

・切迫流産、流産

・子宮腟部びらん、頸管ポリープ、子宮頸がんなど

・切迫早産、早産

・前置胎盤

・常位胎盤早期剝離

腹痛

・流産

・早産

・常位胎盤早期剝離

・胃腸炎、便秘、虫垂炎、尿路結石、卵巣嚢腫など

妊娠高血圧症候群

母体に高血圧・尿タンパクが現れる症候群です。

妊娠による変化に母体が適応できないことが原因ではないかとされ、特に症状が出現しやすいのは妊娠8ヶ月目以降の後期で、妊婦さんの5~10%にみられるといわれています。

妊娠高血圧症候群にかかって胎盤がうまく機能しなくなると、胎児に送られる酸素や栄養が減ってしまいます。

その結果、胎児の発育不全や機能不全を引き起こすリスクが高くなり、さらに、重症化した場合は、胎児死亡にいたることもあります。

また、妊娠高血圧症候群からは除外されていますが、急激な体重増加や全身のむくみも、その後の血圧上昇につながる可能性がある為、十分に注意が必要です。

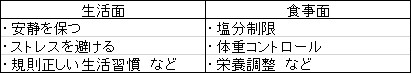

<予防対策>

妊娠中の体の変化

妊娠中は、様々な体の変化が起こります。

下記のような妊娠中に起こりうる体の変化を想定したマタニティライフをおくりましょう。

ホルモンの分泌

妊娠中は、ホルモンの分泌が大きく変化したり、腸の働きが抑えられることがあります。

①おりものが増える

⇒清潔に保つことを心掛けましょう。

②便秘

⇒規則正しい食事、野菜や海藻をよく食べて、水分をしっかり摂りましょう。また、お腹が張ったり、痛くならない程度に、適度な運動をすることも大切です。

水分やエネルギーを吸収しやすくなる

妊娠中は水分を体の中に取り込みやすくなったり、胎児の発育などのために基礎代謝、糖代謝、脂質代謝、蛋白質代謝などの代謝系は大きく変化します。

①手や足のむくみ

⇒手の運動(開く・握る)、足を高くして休む、入浴時のマッサージなど、血液の循環をよくすことを心掛けましょう。

②体重が増えやすくなる

⇒妊娠中の母体には、妊娠初期から中期にかけて脂肪が蓄積されますが、妊娠後期にはむしろ減少されます。また、妊婦さんの血中総コレステロール、中性脂肪は著しく増加する為、無理のない範囲で適度な運動と食生活を心掛けましょう。

体への負荷

妊娠後期になると、お腹が大きくなり、体重が増えることで腰を中心に体への負担がかかることがあります。

①腹痛

⇒痛みを和らげる為には、腹帯などで腹部を支え、痛い部分を温めてマッサージすることが効果的です。

②膝の痛み

⇒痛みが激しい時には、階段の上り下りや激しい運動は控えて、膝への負担の少ない水中ウォーキングや散歩などを行いましょう。

食生活

妊婦さんが食べたり飲んだりしたものはへその緒を通じて赤ちゃんに運ばれ、赤ちゃんが成長するための栄養になります。

妊娠中の食生活は、これまで以上に意識しましょう。

肥満のリスク

体重コントロール

食欲のままに食べてしまうと上記のようなリスクが高くなる一方で、低栄養状態が続けば低体重児で赤ちゃんが生まれてしまう心配がある為、体重管理に厳しい病院も少なくありません。

毎日バランスのとれた栄養や食事量を心掛けながら、体重コントロールしてくことはお母さんと赤ちゃんの健康の為にとても大切なことです。

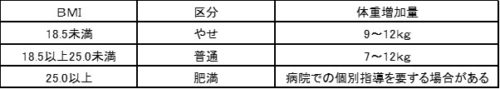

体重管理に欠かせないBMIの算出方法

BMI(Body Mass Index)は、ボディマス指数とも呼ばれ、体重と身長の関係から算出される肥満度を示す体格指数です。

日頃からBMIで肥満度や適性体重を把握することは、安全な出産の為にとても重要なことです。

妊娠期の適正体重増加量は、妊娠前のBMI(kg/m2)によって異なりますが、基本的なBMIの計算式は次の通りです

妊娠前の体重(kg)÷(身長(m)×身長(m))=BMI

続いて、BMIごとの妊娠期の適正体重増加量は、以下の通りです。

体重コントロールのポイント

*1週間で500g以上の体重増加は要注意

*1カ月に1kg以下の体重増加におさえるようにしましょう。

*朝・昼食に重点を置き、夕食は比較的低エネルギー、低脂肪に心掛ける。

*夕食は寝る3時間前(21時以降はNG)の早めを心掛ける。

*食品の買い置きは最小限にとどめる工夫を心掛ける。

*過度な食事制限や配慮でストレスにならないよう、お友達とランチを楽しむなど、いつもと雰囲気を変えて、食事の満足感を得る時間も大切です

*カルシウムが不足がちになり、歯への影響も考えられる為、口腔ケアは大切に

*切迫流早産など医師から指摘されている場合は控えてください

5児パパが妻の為に作った独自の体重コントロールを行う為の資料(PDF)を添付します。

良かったら活用してみてください♪♪

貧血予防

妊娠をすると、多くの人が貧血になります。

たかが貧血と思いがちですが、出産前後の様々なトラブルを起こすもとになる可能性がある為、出産までにできるだけ改善させておく必要があります。

貧血のポイント

そもそも貧血って何?

貧血とは、簡単にいうと血液中の赤血球が減少して血液が薄く、水っぽくなってしまうこと。妊娠中は、赤ちゃんを成長させるためや、ママ自身も体内を流れる血液の量(循環血液量)が普段より増えまする為に血液(血液中の鉄分)が必要になります。それに対して赤血球はそれほど増加しないため、血液が薄まったような状態になりやすいんです。妊娠中は赤血球を作る為に不可欠な鉄分が赤ちゃんに吸収される為、お母さんの血液中の鉄分が不足し、 鉄欠乏性貧血になってしまいます。ただ、お母さんが貧血でも、赤ちゃんは自分の分の鉄分を優先的に確保しているため、赤ちゃん自体には影響はありません。。

貧血の症状ってどんな状態ですか?

貧血がかなり重くなった時に体に現れる症状は、倦怠感、めまい、動悸、手足の冷え、頭痛などなど。鉄分は赤血球を作るほかにも、酸素とくっついて、体中に酸素を運ぶ役目があります。そのため、鉄分が不足すれば、体中に十分な酸素が回らなくなりことがあるんです。

貧血がひどくなると、出産にどんな影響があるの?

貧血がひどくなると、体力の低下から微弱陣痛になりやすく、分娩時間が長くなったり、場合によっては、吸引分娩や紺子分娩、帝王切開になるなど、出産時に起こるさまざまなトラブルの要因になることがあります。また、貧血の状態でお産に臨むと、分娩後の子宮収縮が悪くて大出血を起こすことで、ショック状態を招いたり、血液が固まらなくなって輸血が必要になる弛緩出血と呼ばれる状態になる恐れがあります。

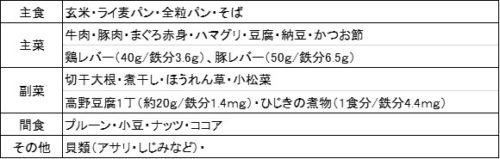

貧血を予防するために

鉄分の不足が貧血の原因になるので、貧血改善には、バランスのよい食事で鉄分を多く含む食材を摂ることが大切です。

妊婦さんが1日に望ましい鉄分の摂取量は次の通りです。

<鉄分を多く含む食品の例>

鉄分は体内で吸収されにくい栄養素なので、鉄分の吸収率をアップさせる栄養素(食品)を組み合わせて食事するよう工夫しましょう。

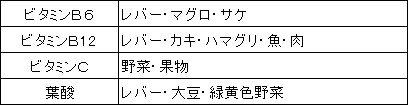

鉄の吸収を高めるものにはビタミンB6・B12・C・葉酸などがあり、ビタミンCや酢、動物性タンパク質と一緒にとると吸収力がアップします。

<鉄分の吸収率をあげる食品の具体例>

*レバーは鉄分を多く含みますが、ビタミンAも多く含まれている為、1週間に1回程度の摂取にしましょう。

*緑茶、コーヒー、紅茶、ウーロン茶は鉄吸収を阻害するので、食事前後30分は飲まないように心がけ、食事中の飲み物は、タンニンの少ない麦茶やほうじ茶がオススメです。

信頼する医師から処方される鉄剤などは、専門家の視点から見て、必ず意味のあるものです。

自己判断にせず、医師の指示通りに服用するようにしましょう。

塩分

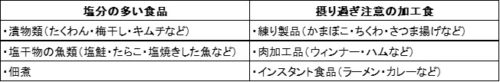

妊娠中に塩分の過剰摂取は、むくみや妊娠高血圧症候群の原因になる可能性があります。

高血圧が重症になると、子宮や胎盤の血流が悪くなり、必要な栄養や酸素がいきわたらず、赤ちゃんの発育に影響が出ることがあります。

お腹の赤ちゃんを守るためにも、妊娠中の塩分摂取量には注意が必要です。

塩分のポイント

妊娠中は、それまでの食生活を見直すいい機会。

出産後も赤ちゃんや家族のために、塩分量や栄養を考えた食生活を続ける為に、「知っておきたい塩分のポイント」をご紹介します。

妊婦さんの1日の望ましい塩分摂取量は次の通りです。

*「日本人の食事摂取基準2015年版」(厚生労働省)によると、成人女性の1日あたりの食塩摂取の目標量は7.0g未満です。妊娠中は更に塩分に気をつけて、可能な範囲で1日7.0g未満を目標にしましょう。

<注意が必要な食品例>

減塩の為の工夫

・減塩しょうゆ・減塩味噌などを使う

料理で使う食塩や醤油の量は減らすように心掛けましょう。濃い味が好きな人は、味気なく感じてしまうこともあるかと思いますが、だんだん慣れてくるものです。

・醤油にだし汁をまぜ、割醤油にする。

出汁をしっかりとると、醤油や味噌の量が少なくても美味しく食べられます。

・酢やレモンを混ぜて薄める。

塩分を減らすと料理が味気がなくなってしまうときは酸味を上手く活用しましょう。煮物や炒め物は、お酢を使って新しい美味しさの発見があったり、ステーキやソテーなどの肉料理にはバルサミコ酢をソースとして使ってみたり、魚にレモンを絞って味付けしたり、酸味を活用すればあっさり味で減塩の一挙両得です。

・だし→かつおや昆布などの天然だし

・酸味→酢やレモン、ゆずなど

・香り→しそ、みょうが、ごま、ねぎ、みつば など

・麺類のスープは残す

麺類のスープには、塩分がたくさん含まれています。麺類のスープを飲まないように心がけるだけでも、塩分摂取量をかなり減らすことができます。

インスタントラーメンは、特に塩分がたくさん含まれていることが多いので、なるべく食べないようにしつつも、どうしても食べたくなったら、減塩タイプのものを選ぶようにしましょう。

・ドレッシングやソースはかけずに「つける」

ドレッシングやソースは、直接かけず、小皿に入れてつけて食べるようにすることで、一気にかけるよりも使用量がわかりやすく、減塩の意識も高まり、塩分の摂取量を減らすことができます。

・補食で塩分を体外に排出する

塩分を摂り過ぎたときは、体の中の塩分と水分をくっつけ、体外に塩分を排出する手助けをしてくれる「カリウム」が多く含まれた食材を食べましょう。

<カリウムが多く含まれている食品例>

バナナ、ほうれん草、納豆、アボカド、ピスタチオ

カルシウム

カルシウムは、赤ちゃんの骨や歯を形成するという大切な役割を持っています。

この他にも、筋肉や神経などの調整にも関わることから、血液凝固や精神安定をサポートしてイライラを解消する、妊娠中に積極的に摂っていきたい栄養素です。

カルシウムのポイント

カルシウムは、お母さんの体に蓄積され、赤ちゃんの成長に応じて供給されます。

妊娠中は、お母さんの腸管からのカルシウムの吸収率は著しく上昇し、赤ちゃんに送られるカルシウムが不足してしまうと、ママから足りない分のカルシウムが吸収されてしまいます。

そのため、妊娠中にカルシウムが不足すると、妊婦さんの骨がもろくなってしまう可能性があり、将来、骨粗しょう症になる危険性もあります。(産後の授乳にも多量のカルシウムが必要とされます。)

「日本人の食事摂取基準(2015年版)」(厚生労働省)によると、成人女性の1日あたりのカルシウム推奨量は次の通りです。

*18歳以上の女性の1日あたりの耐容上限量は2,500mg

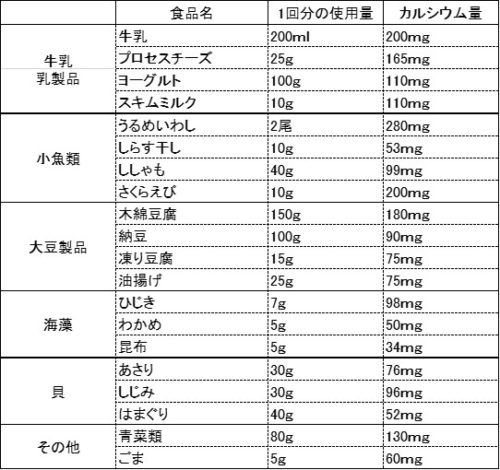

カルシウムを豊富に含む食品

カルシウムの摂取量は普段の食事では不足しがちで、推奨量を下回ることがよくあるので、妊娠中は意識的にカルシウムを摂取しましょう。

<カルシウムを多く含む食品一覧>

これらのカルシウムと一緒にタンパク質やビタミンDを摂るとカルシムウムの吸収率が上がよくなります。

特にビタミンDは、カルシウムの吸収に役立ち、赤ちゃんの丈夫な骨の形成に欠かせない栄養素ですので、ビタミンDを多く含んだ食品も積極的に食べるようにしましょう。

<ビタミンDを多く含む食品一覧>

・魚介類:イクラ・ウナギ・カジキマグロ・鮭・サンマなど

・鶏卵

・キノコ類:きくらげ・干ししいたけ

☆単品でカルシウムを豊富に含んだ食べ物を食べ続けると飽きやすいので、サラダやスープに入れるなどさまざまな形で料理に取り入れて工夫しましょう。

☆スナック菓子やインスタント食品など加工食品、炭酸飲料や清涼飲料水には、添加物として「リン」が多く含まれ、カルシウムの吸収を阻害するので、摂取を控えましょう。

まとめ

安全なお産を迎える為に、知っておくべき妊娠中に必要な知識や注意点をご紹介しました。

ただ心配や不安で神経質になり、それがストレスになってしまっては、それこそ元も子もありません。

妊娠中にあれこれ気になることはありますが、たいていのことはやりすぎなければ大丈夫。

赤ちゃんを守るのは、妊婦さん自身。

ママは体調と相談しながら、楽しく健康に、臨月までの日々を過ごしてくださいね!

そして妊婦さんを守るのは、家族です。

パパは、例えママのつわりや出産の大変さを体感できなくても、お腹の命が成長する過程や誕生する瞬間、一つ一つの時間を夫婦で共に感じることはできます。

生れてくる我が子と、命をかけて産んでくれるママへ最大限の愛情と想いやりを抱いて、全力でサポートしましょう。

出産に備えるパパの為の心得やサポート方法を後述する予定ですので、乞うご期待!!

コメント