こんにちは。5児パパです。

随分とご無沙汰の更新になってしまいました(+_+)

待っていてくれていた方、申し訳ありません。

5児パパの方も、怒涛の日々を過ごしていました。

今日のトピックはその理由となったことを綴っていきたいと思います。

実は4歳の次男が「川崎病」という病で入院していました。

今日はこの「川崎病」について、そして家族の闘病日記を綴っていいきたいと思います。

我が家の「川崎病」闘病日記

体調の異変

手足口病とは

- 手足口病は、乳幼児・小児によくみられる疾患で、手のひら、足の裏、口の中の発疹と水疱を特徴とします。一般的には、発熱で始まる軽い病気で、ほとんどの人が、1週間から10日程度で自然に治ります。合併症も、ほとんどありませんが、まれに髄膜炎等の中枢神経症状が発生し、入院が必要となります。

手足口病の原因は

- 手足口病は、いくつかのウイルスが原因で起きます。 最も一般的なのはコクサキーA16ですが、この他のエンテロウイルス71なども原因となります。いずれのウイルスでも現れる症状は同じです。

手足口病の症状は

- 手足口病の発疹の特徴は、手のひら、足の裏、手や足の指と指の間を中心とした水疱性の発疹(中に水を持った水ぶくれのような小さな発疹で一見水疱瘡に似ている)で、口の中にも同じような発疹がみられます。病気の始まりのころには、一般的には微熱を伴い、また、軽いのどの痛みとそれによる食欲の低下(おなかはすくが、痛みのため食べられない)程度であることが大半です。発疹は、手足全体、肘や膝、或いは、おしりあたりにみられることもあります。

手足口病の発疹・水疱はどのようなものか

- 口の発疹は、舌や口の内側の粘膜に軽度の痛みを伴った小さな水疱です。 水疱が破れて、潰瘍状になることもあります。 一方皮膚の発疹は、手のひらと足の裏に限ってできる小さな赤い発疹で、小水疱を伴うこともあります。かゆみや痛みを伴わないのが普通です。

手足口病の潜伏期間は

- 感染してから、手足口病の症状がでるまでの期間は、一般的に3日から6日と報告されています。

手足口病の感染経路は

- 感染者の鼻やのどからの分泌物や便に排出されるウイルスが、経口・飛沫・接触などの経路により人から人に感染します。

手足口病はどのような人がかかるのか

- 通常は、10歳以下の乳幼児・小児に発生しますが、大人もかかることがあります。一度かかると免疫が成立し(防御の仕組みができあがる)ますが、手足口病は、複数のウイルスによって引き起こされますので、免疫の成立しているウイルスとは別のウイルスによって再び引き起こされることがあります。

手足口病の治療法は

- 手足口病に対する特異的な治療法はありません。発熱、頭痛、口腔内の潰瘍の痛み等のそれぞれの症状に対する対処療法が中心です。

どのような症状の変化に注意したらよいか

- 手足口病の発熱は、通常は軽度で一時的です。突然の高熱或いは微熱でも持続するもの、嘔吐を繰り返すもの、意識状態に変化が見られるものは注意信号です。

手足口病はどこの国で流行しているのか

- 手足口病は、世界中で発生しています。日本でも、毎年6月第2週目頃から増加し、夏を中心に流行しています。日本では、1995年に大きな流行がありましたが、1997年には、マレーシアで、1998年には台湾で大きな流行が発生し、死者も報告されています。

手足口病の予防方法は

-

- 手足口病には、有効なワクチンがありません。従って

-

- 手洗いの励行(これは特におしめ等を交換した時重要です)

- 汚れた衣服は洗濯する

-

といった一般的な注意が必要です。

http://www.ishikawa.med.or.jp/kenkou/teasikuti.htmlより参照

三女の闘病記

扁桃炎はこんな病気

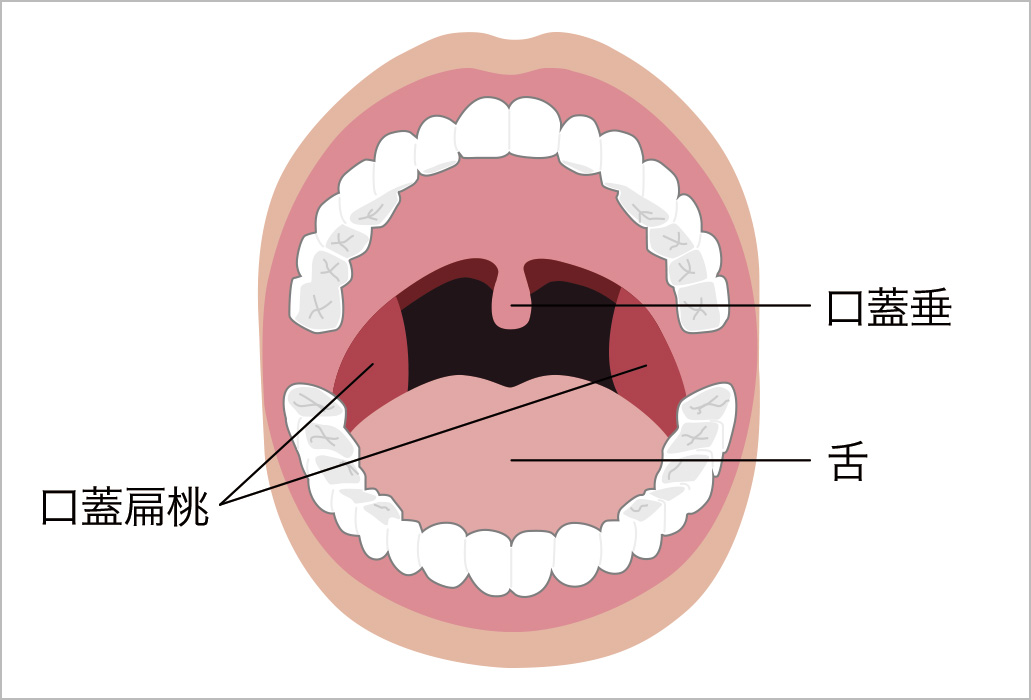

扁桃は、鼻や口から体内に細菌が侵入することを防ぐ役割を果たすリンパ組織です。口蓋垂<こうがいすい>(いわゆる”のどちんこ”)の両脇、左右の舌の付け根あたりにある口蓋扁桃は、6~7歳で大きさが最大になりますが、その後は徐々に小さくなり、大人ではほとんど分からなくなります。扁桃炎とは、ここでウイルスや細菌が原因となって炎症を起こし、様々な症状を引き起こす病気です。

口腔の正面図

症状は発熱や全身倦怠感など、風邪の諸症状に伴い、喉の痛み・物を飲み込むときに痛みを感じるようになります。扁桃炎は、両側性のことも片側性のこともあります。原因が溶連菌感染の場合は、急性糸球体腎炎やリウマチ熱などの合併症を起こしやすいとされているので、注意が必要です。

急性扁桃炎が進行すると、口蓋扁桃の周囲に炎症が及び、扁桃周囲炎を生じることがあります。そこに膿がたまり、膿瘍を形成することで、扁桃周囲膿瘍となります。通常は左右どちらか一方がなり、症状としては食事ができない、あるいは水も飲めないほどの痛みがあり、 高熱などの症状が現れます。さらに、膿瘍が進展すると頚部(首)が腫れてきて、口も開けにくくなります。

このような扁桃炎を何度も繰り返すと、慢性化し習慣性扁桃炎となります。

社会福祉法人 済生会HPより参照(https://www.saiseikai.or.jp)

親の勘

川崎病とは

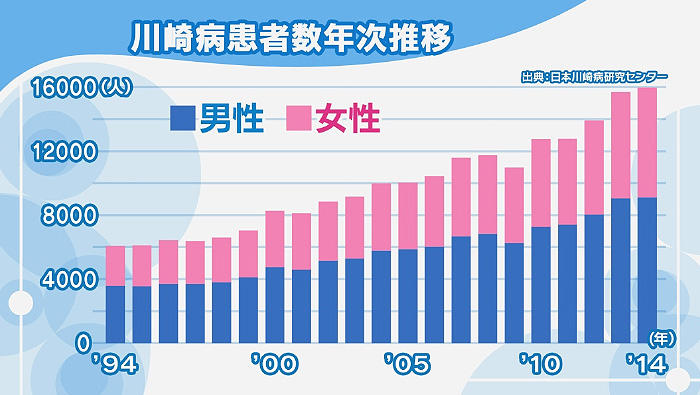

川崎病は赤ちゃんから大人まで年齢を問わずに発症する可能性がありますが、実際には0~4歳での発症がほとんどです。川崎富作(かわさき・とみさく)医師が50年ほど前にこの病気を発見したことから、「川崎病」という病名になりました。

川崎病は、全身の血管で炎症が起って発症することは分かっていますが、原因不明の病気です。ただし、日本人に多い病気で、夏と冬に集中して発症することから、何らかの感染症的要因と遺伝的要因が関係して発症するのではないかと考えられています。

症状

体表的な症状は、高熱、目の充血、いちごのように舌がブツブツと赤くなる、全身にさまざまな形の発疹が現れる、手や足が腫れる、後に指先から皮がむける、首のリンパ節が腫れるの6つです。子どもで38℃以上の高熱が5日以上続き、目の充血や発疹などの症状も現れていれば、注意が必要です。

ほかにも、「熱が出てきてからBCG注射を打ったあとが赤く腫れて、かさぶたができる」ことがあります。これも、川崎病の発見につながる特徴的な症状の1つといえます。

NHK健康チャンネルHP参照(https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_436.html)

三女の闘病日記

診断と検査

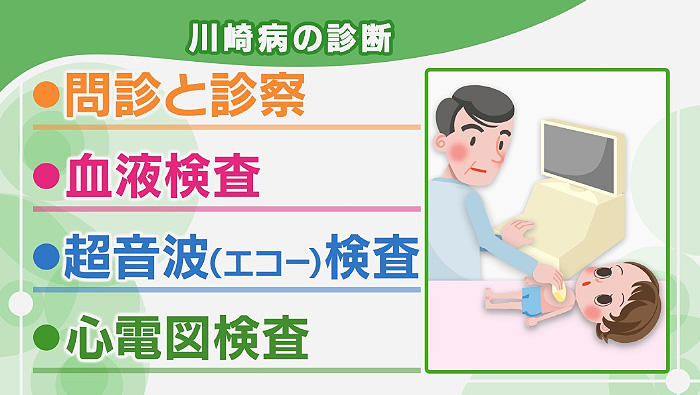

6つの症状のうち5つ以上に該当すれば川崎病と診断されます。ただし、5つ以上の症状が出そろうまでには数日かかることが多いので、1回の診察では診断がつかないこともあります。また、川崎病の代表的な6つの症状は、かぜなどの病気でも起こることがあるため、見逃しやすいものです。気になる症状があれば、早めに受診しましょう。

診断では、まず問診と診察で症状を確認し、血液検査で炎症の程度や合併症の有無を調べます。さらに、超音波(エコー)検査で心臓や冠動脈の状態を調べ、心電図検査で心臓の筋肉に異常があるかどうかを調べます。また、症状が4つ以下でも、川崎病の疑いが強い場合には検査を行い、川崎病と診断することもあります。

主な治療法

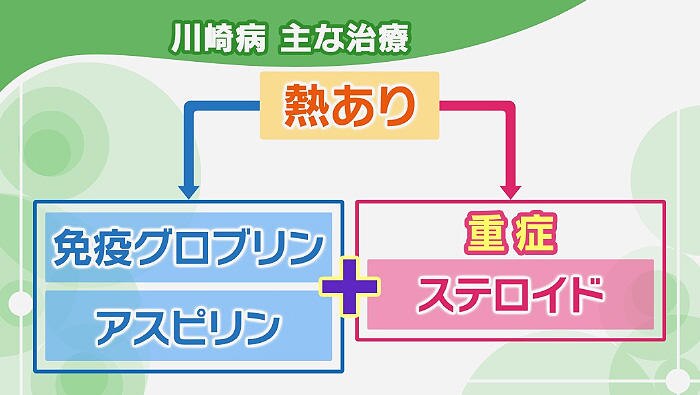

冠動脈瘤の発症を防ぐためには、発症から9日の間に薬物治療で血管の炎症を抑えることが大切です。熱がある場合は、免疫グロブリンとアスピリンを併用します。2つの薬を使うことで、冠動脈瘤の発症を大幅に減らすことができるようになりました。

免疫グロブリンは血液製剤で、全身の炎症を鎮めて感染を防ぐ効果があります。12~24時間かけて点滴で注入するため、5~7日程度の入院治療が必要です。副作用は少なく安全性の高い治療法ですが、まれに点滴中にアレルギーや血圧低下などの副作用が現れることがあります。

アスピリンは、血管の炎症を抑えたり、熱を下げたり、血栓ができるのを防ぐ効果があります。のみ薬で、退院後も2~3か月は自宅で服用を続けます。副作用として出血時に血が止まりにくくなることがあります。

これら2つの薬の併用で効果がみられない場合や、重症化しそうだと判断された場合には、炎症を抑える効果がより強いステロイドを追加することもあります。副作用としては、ウイルスや細菌に感染しやすくなるなどがあります。

NHK健康チャンネルHP参照(https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_436.html)

川崎病の脅威

木曜日 発熱開始。風邪と診断。

金曜日 発熱継続

土曜日 休日診療所で扁桃炎と診断

日曜日 発熱継続

月曜日 川崎病と診断。即日入院。抗生剤点滴。

熱が下がらない場合の治療

治療しても熱が下がらない場合には、免疫グロブリンを再度使ったり、免疫抑制薬の使用、免疫細胞の働きを強く抑えるインフリキシマブという薬による治療、患者さんの血液をいったん体の外に出して血漿(けっしょう)成分を入れ替え、体内に戻すことで炎症物質を除去する血漿交換などの治療法を試みることもあります。

冠動脈瘤ができた場合の治療

冠動脈瘤が発見された場合には、アスピリンやほかの抗血小板薬を服用し、血栓ができるのを予防します。瘤の大きさが6ミリ以上の場合には、抗凝固薬を追加して、より強力に血栓を防ぎます。

冠動脈瘤の状態によっては、心臓カテーテル治療やバイパス手術が必要になることもあります。

NHK健康チャンネルHP参照(https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_436.html)

「川崎病」克服

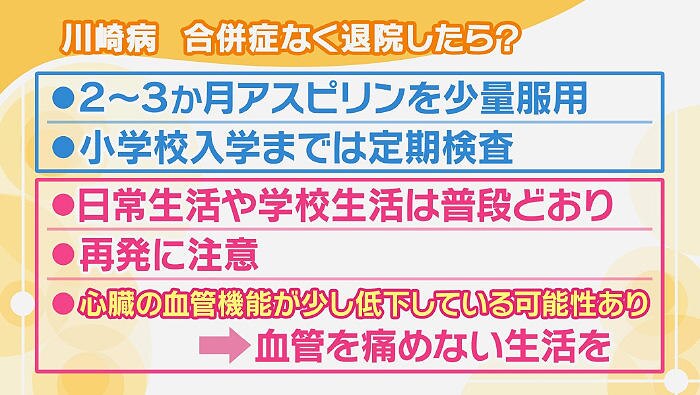

日常生活で気をつけること

熱が下がり、冠動脈瘤がなければ、退院できます。ただし、その後も2~3か月間はアスピリンを服用し、小学校に入学するまでは、定期的に心臓の検査を受けます。

日常生活や学校生活、運動など、普段どおりにすることができます。ただし、再発することもあるので、発熱した際には川崎病の症状に注意してください。

また、冠動脈瘤ができていない人でも、大人になってから血管が膨らんだり縮んだりする機能が少し落ちていることがわかっており、動脈硬化が起こりやすいのではないかと疑われています。血管を痛める危険性が高いということを忘れずに、塩分や脂質のとり過ぎに注意して、健康的な食生活を送るように心がけましょう。

親御さんは、お子さんが子どものころに川崎病にかかったことがあるということを伝えてください。川崎病にかかったことを忘れないようにするのが大切です。

NHK健康チャンネルHP参照(https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_436.html)

川崎病との望まぬ再会

そうした背景の中で、今度は4歳の末っ子が川崎病との望まぬ再会を果たすことになりました・・・経過を追って綴っていくと長くなってしまいますので、今回の章はここまでです。

次回の章で末っ子の闘病日記を綴っていきたいと思います。

コメント