どうも!

6児パパです。

慣れないプログラミングに悪戦苦闘しましたが、サイトをリニューアルしてみました。

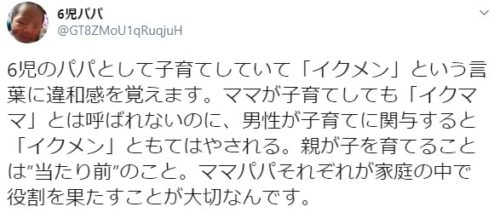

さて、先日こんなツイートをしました。

男性(パパ)が子育てに積極的に関与する「イクメン」なんて言葉は必要ありません。

なぜなら男性(パパ)であろうと、親であれば主体的に子育てすることは当たり前のこと。

何も特別なことではないんです。

ママ&パパが、家庭の中でのそれぞれの役割を自覚して、果たしながら互いを尊重して協力し合いながら子育てをすることが大切なんです。

僕は6人の子供のパパではありますが、イクメンなんて目指しません。

*多様な夫婦関係や育児環境がある現代ですが、以下の内容は専業主婦の6児ママと分業主夫(子育てと仕事をする夫)の6児パパの育児環境を前提に綴っています。けれど、どんな環境であっても、子供や家族の幸せの為に大切なことは変わりないと思いますので、参考意見としてご覧いただければと思います☆

イクメンなんて目指す必要ないんです

我が子を一生懸命育てるのは、親として当然のこと。

男性(パパ)が積極的に子育てに協力する「イクメン」なんて目指す必要ありません。

なぜなら、当たり前のことだから。

ママ&パパが家庭の中で

夫婦として

親として

それぞれの尊い役割を担って

互いに尊重し合いながら

協力し合うことで

子供は幸せな環境で

スクスクと成長できるもの。

世間から評価される「イクメン」を目指す必要はありません。

ママや子供たちから慕われる「良き父親」を目指せばいいのです。

イクメンの何がえらい!?

「イクメン」という言葉がある時から突然世間にできたと思えば

「毎日、子供のお風呂をいれてます」

「オムツ替えはできますよ」

「休日は時々家族の食事を作ります」

「うわぁ~素敵!イクメン!」

こんなしょうもないやりとりを、よく見かけます。

何言ってるねん・・・当たり前のことやろ。

その度、6児パパは強冷めしてます

ある時、テレビで5人の子を持つタレントのつるの剛士さんが「『イクメン』っていうのが大っ嫌い」と語り、その理由として「『イクメン』になりたくて、育児してるワケでもない」「父親としては当たり前」と話していました。

つるのさん!その通りです!!

6児パパはその言葉に強く共感しました。

イクメンはママに過度な期待をもたせる言葉

ママが育児を頑張っても、決して「イクママ」と世間から評価されることはありませんよね。

世間に言わせれば、お母さんが主体的に子育てをすることは当然のことだから。

けれど男性の場合は特別視される。

その原因は、ママ&パパ、それぞれの時間の違いが関係しているように思います。

ママは出産から育児まで、たくさんの時間を子供と共に過ごします。

一方で、パパは日常生活の多くの時間、仕事をしています。

家を空けることが多く、パパなりに子育てに参加しようと思っても、職種によっては帰宅時間が遅かったり、あるいは単身赴任で家に帰れなかったりで、子供と過ごす時間が限られている方も多くいます。

どうやって子供と関わっていいかわからない・・・

何をすればいいのか分からない・・・

ミルクの作り方やオムツの替え方を知らない・・・

など、子育てに関わりたい気持ちがあっても、わからないために戸惑いを感じるパパも少なくないのかなと、6児パパも周囲のパパさんの話を聞くと感じることがあります。

加えて、パパが育った成育歴や人生経験の中で、子供との関わり方の認識や意識の違いもあります。

そうした、それぞれのパパの個人差によって、子育てに参加する時間や意識も違ってきます。

そんなパパの姿を見て

「〇〇さん家のパパは、子育てにたくさん関わって「イクメン」なのに、うちのパパときたら・・・」

「イクメン」という言葉があることで、ママはパパに対して、子育てに過度な期待を抱いてしまう・・・

期待の対義語は失望です。

ママが「イクメンパパ」に期待しても、先に述べたような時間や意識の違いによって、結果として期待を裏切られれば、ママは大きな失望を抱き、それが子育てや夫婦関係に影響してしまうことも・・・

イクメンは子育てに不安なパパを追い込む言葉

そんなママの期待に応えようと、パパなりに努力をしようとしても、そう簡単にはうまくいきません。

パパ:「オムツ替えといたよ」

ママ:「何コレ!ちゃんと替えられていないじゃない!」

子育てにどう関わっていいのか。

何ができるのか。

赤ちゃんのお世話をしようとしても、やり方が分からない・・・

料理や家事も難しい・・・

パパなりに頑張ろうという意欲はあるものの、できない現実に、追いうちをかけるように「イクメン」という”良きパパ像”のプレッシャーが、パパを追い込むことも・・・

結論:「イクメン」を目指すより、自分なりの”パパ”を目指して

家事や育児ができる時間やスキルは、パパによって個人差があります。

世間で評価される「イクメン」は、時間もスキルも子育てできる環境にある姿がピックアップされているだけ。

本当に大切なことは、我が子を大切に育てようとする意識と、自分なりの努力です。

世間で評価される「イクメン」を目指す必要はありません。

ママや子供たちから、慕われて好かれる、自分なりの”パパ”になれればそれでいいのです。

継続はパパ力なり

なぁ~んだ。子育てできなくてもいいんだ。

違いますよ~そこのあなた!!

とはいえ、自己満足に浸ってはいけません。

できないから仕方ないのではなく

子供の為、ママの為にできるようになる努力が大切なんです。

パパが目指すべき満足は、子供満足・ママ満足です。

育児や家事のやり方が分からないのなら、育児や家事の師匠に学べばいい。

師匠とはもちろんママのことですよね。

仕事がありながらも家族の為の時間をつくる工夫を重ね、育児や家事ができるように努力を重ねる。

これまでできなかったことができるようになったり・・・

子供が微笑みかけてくれる姿に幸せを感じたり・・・

ママから労いの言葉をかけられたり・・・

そうした努力を継続することで、”パパ力”していきます☆

”継続は(パパ)力なり”です。

パパの役割

家庭の中でのママの役割は、家事や育児を主体的に行って、家族の心身の健康を守り、太陽のように家庭に明るい陽をそそぐこと。

パパの役割は、家族の生活の為、家計を支えながら、家事や育児で家族を守るママと協力しながら、月のように家庭の中で優しい灯をそそぐこと。

ママもパパも、どちらも家庭の中で尊い役割を担って、それを果たすからこそ幸せな家庭が築けます。

互いの役割を自覚しながら、互いを敬い合い、感謝し合う必要があります。

冒頭で、子育ては親として”当たり前のこと”と言いました。

ママ・パパが”当たり前のこと”をするからこそ、「当たり前の日常」が築けます。

家族が健康で、一緒に楽しいことをしたり、美味しいものを食べたり、感動を共有したり

そんな「当たり前の日常」は幸せの源です。

言い換えれば「当たり前の日常」を築くためのママ・パパの”当たり前のこと”は、言葉では言い表せることができないほど尊いことなのです。

だからこそママ・パパの互いの姿を敬い合い、感謝し合い、そして手をとりながら『子育てという偉業』を成し遂げていくことが大切なのです。

パパの役割はママが子育てしやすい環境を築くこと

6人の子供を育てて実感すること。

それは・・・母としてのママの偉大さと子供にとっての影響力です。

子供と共に多くの時間を過ごすママは子育てにおいて核となる存在であり、家庭の中の真の大黒柱です。

育児をして息つく間もなく、家事に追われて、ママは秒刻みと言えるほど慌ただしいリズムで毎日を過ごします。

そんな時、些細なトラブルが、ママのリズムを乱してしまうことがあります。

端からみれば「仕方ないこと」と捉えることでも、ママにとっては大きな影響があります。

ママのリズムを大切にしてあげることは、子供の成長の為にも、とても大切なこと。

ママが子育てしやすい環境を整えてあげることもパパの大切な役割です。

例えば。。。

・夕飯を終えて、赤ちゃんを寝かしつけて洗い物ができない

→パパが代わりに洗い物をする。または食器洗浄機などを買って家事の負担を減らして育児に専念できる環境を整える

・家事や育児に追われて激しい兄弟ゲンカにママが対応できない

→パパがじっくり子供と関わって解決する。または兄弟ゲンカにならないよう家庭の中でルールを決めて、子供たちで解決できる環境を整える

ママが子育てをしやすい環境とは、そうした日常の些細なトラブルをできる限り解消して、瞬間瞬間の場面でママが育児や家事に専念できる時間をつくることです。

上記のような例だけでなく、ママが疲れた時に、パパが代わりに家事や育児を主体的に行って、ママを充電させてあげることも大切です。

まとめ:誰と比べる必要もない。自分なりのパパ像を目指そう

先ほどにも述べたようにパパによって個人差があります。

家に居られる時間がある人-それほどない人。

掃除や料理が得意な人-不得意な人。

子供との関わりが上手な人-不器用な人。

6児パパはクッキングレシピなどを、このブログで発信しているように、元々は調理人だったので料理が得意です。

休みの日は、自然と6児パパが家族の食事を作ったり、子供たちと一緒にクッキングをしています。

だけど料理ができるからといって”良きパパ”とは限りません。

6児パパは、たまたま料理が得意なだけ。

大切なことは、子供の為、ママの為、家族の為に、自分の得意なことを活かしたり、不得意なことも一生懸命頑張りながら、「イクメン」という世間の評価ではなく、子供やママから慕われるオンリーワンの”良きパパ像”を目指して努力することなんです。

コメント