新型コロナウイルスに備える改正特別措置法(以下「新型コロナ特措法)が制定されました。

政府は緊急事態宣言を発令して、不要不急の外出の自粛を要請し、現金給付や休業補償など様々な救済法を実施しています。

このことについて、世論では様々な意見が飛び交っています。

新型コロナウイルスの感染リスク、生活の保障、労働環境・経済状況の実情など、国民はこの不遇の事態に、様々な不安を抱えて生活しています。

今回のテーマは

生活を援助・補償をする為に現金給付や休業補償、現在の感染状況など、気になる情報をまとめつつ、6人の子供を持つ6児パパ一家の実状と、願いをまとめてみました。

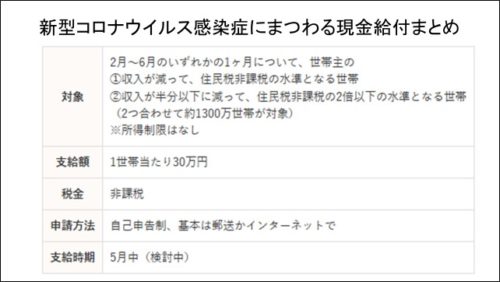

現金給付

支給のポイント

(税金とライフ・マネーの総合サイト『ZEIMO(ゼイモ)』)

児童手当

現金給付についての意見

当初、国民1人あたりに10万円支給するという報道や、大人1人当たり1,200ドル(約13万2千円)・子供1人当たり500ドル(約5万5千円)が支給されるアメリカ、1人当たり約1万香港ドル(約14万2千円)が支給される香港などの諸外国と比べて、対象者が限定される今回の「30万円現金給付」については、様々な批判の声が上がっています。

こんな不平等な施策は天下の愚策だ!!

収入は減ってないけど、支出が家計を圧迫してる我が家に給付されないのはおかしいじゃない!!

確かに他国では一律に給付されたり、当初の報道からの期待がある分、不満や損した気分になりますよね(正直、6児パパもそう思ってました。。。)

我が家の実情

我が家には6人の子供がおり、長男は中学校進学、小学生は3人います。

6児ママは専業主婦で、6児パパは福祉の仕事(支援員)をしながら分業主夫をしております。(『分業主夫』を詳しく知りたい方はコチラ)

6児パパの場合、新型コロナウイルスの影響で、仕事や給料が減る事態には今のところありませんでした。(今後どうなるかわかりませんが・・・)

が、しかし。。。

家で過ごす子供たち5人分の食費・光熱費は通常の約1.5倍かかり、おまけに、マスクや消毒液など感染予防の為の衛生品の購入や、家庭学習の為に必要な補助教材の購入等、多くの出費がありました。

しかし、実際問題、差し迫って生活が困難になるかと言えば、そこまでには至りません。

とはいえ、現金給付の報道があった時には、不謹慎ながら、「家計が助かるわ」と一瞬はときめきましたが、支給の対象外となったからといって、今のところは特に生活に大きな支障がないのが現実のところです。

実際、我が家でも、もしも30万円の現金給付があったとしたら、日本の経済の為にパーっと使うことはなく、ローンの返済などにあてていたかもしれません。

そういった意味では、6月限定であっても児童手当の加算だけでも我が家にとっては、とてもありがたい措置です。

現金給付よりも切実な不安と願い

最も心配するのは、自分も含めて家族が感染しないかの不安です。

特に6児パパの家族には、ぜんそくを持つ5歳の子供と、生後間もない赤ちゃんがいる為、不安が募るばかりです。

6児パパは他府県から緊急事態宣言が出た大阪に出勤しています。

人と関わる仕事柄、在宅ワークや休むことはできませんし、勤務している事業所の運営状況や、日常生活に支援を必要とする利用者の方々のことを考えれば、現行の体制の中で休業ということも困難です。

毎日、感染のリスクや不安を抱えて生活しなければならない為、6児パパとしては、現金給付よりも、事業所の休業補償や、支援を必要とする方々への人的補償を考えてもらいたいと思います。

今、最も必要なこと

新型コロナウイルスの影響で生活が困窮した人を救済する措置だけでいいのでしょうか??

6児パパが現段階で最優先に考えるべきこと。

それは・・・感染拡大防止

(日本経済新聞)

イタリアでは、医療崩壊の危機から感染拡大となった事例が実際に起こっています。

背景として、新型コロナウイルス問題が起こる前、イタリアは欧州連合(EU)が求めた財政緊縮策として医療費削減を進めて、医療機関を減らしてきました。

その結果、過去5年の間に約760の医療機関が閉鎖し、現在では医師5万6000人、看護師5万人が不足している為、政府は引退した医療関係者の現場復帰を呼びかけ、軍事施設の活用など対策を急いでいるということです。

加えて、イタリアはこれまでに新型コロナの検査を5万4千件以上行ってきました。

感染者を確定させる狙いでしたが、軽症の患者も徹底的に検査した影響で病床が満杯に。(米ブルームバーグ通信は世界保健機関(WHO)関係者の話として「検査をやり過ぎて害を及ぼしたようにみえる」と伝え、無症状の人は自力で回復できた可能性があると指摘しました。)

AP通信の情報では医師と看護師の10%に陽性反応が出て隔離される事態もあり、医師や看護師の不足に拍車がかかり、感染が一気に広がった可能性があると日本経済新聞が伝えています。【MEG2NEWSより】

感染拡大=医療崩壊の一途

感染者が増える

↓

多くの医療機関が満床になる

↓

医療従事者の感染リスクが高まる

↓

医療危機

↓

十分な医療が受けられなくなる

↓

重症者・軽症者の医療が振り分けられる

↓

助かる命も医療危機によって助けられない

新型コロナウイルスの治療薬やワクチンがない今、感染が拡大すれば、医療崩壊も紐づいてきます。

医療崩壊は、他国の深刻な事態ではなく、実際に近い未来に日本でも起こりうる深刻な事態なのです。

だからこそ私たちが今すべきことは感染拡大防止なのです。

感染拡大防止の方法

具体的に感染拡大を防止するためには、2つの方法が必要だと6児パパは考えます。

(画像:厚生省)

②咳エチケット

(画像:厚生省)

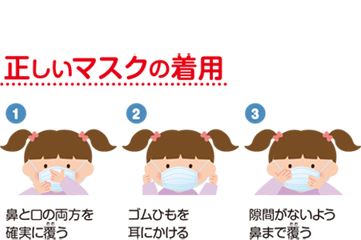

③マスク着用

(画像:厚生省)

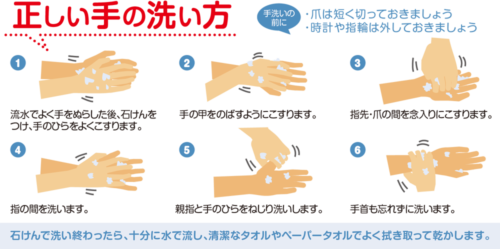

④手洗い・うがい

不要不急の外出の自粛=休業

3密禁止を徹底するために、最も簡単で物理的な措置としては、人の接触を避けること。

政府が要請する”不要不急の外出の自粛”です。

けれど、言葉にすれば簡単ですが、実際に行う為には、様々なハードルがあります。

まず社会生活を営む上で=生きる為に、『仕事に行くこと』は必須の行為です。

労働者が仕事をして給料を得て、企業や商店・事業所が商品やサービスを供給することで私たちの生活は成り立ち、経済が活性化されます。

しかし、仕事に行くためには、公共交通機関を利用したり、街に出て多くの人との接触があったり、会社の密室空間の中で長時間を過ごす為、感染のリスクは高まります。

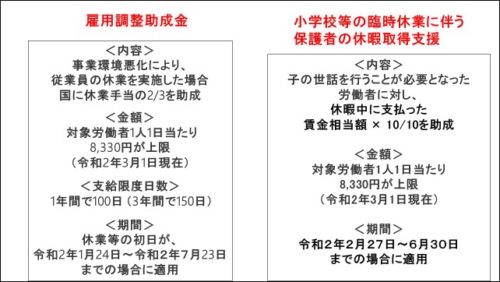

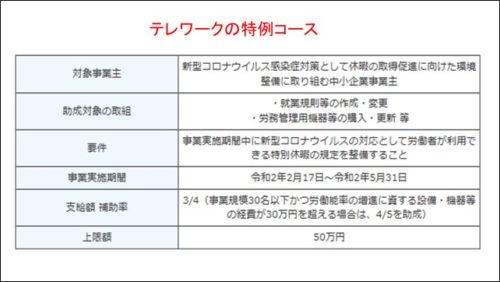

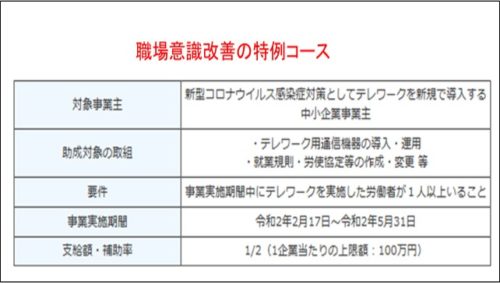

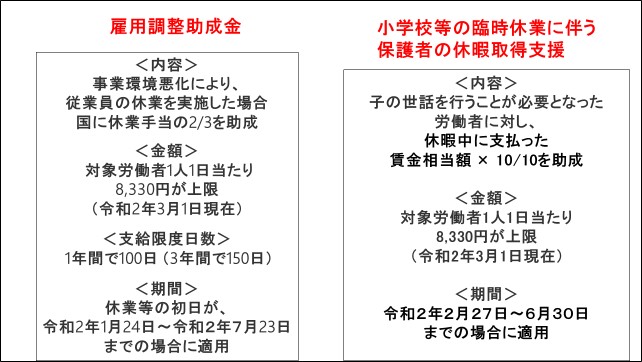

そうした中で、政府は、国民に向けて不要不急の外出を控えることや、労働者に向けて自宅待機の要請を行い、その為の補償として次のような支援体制を整備しています。

これらに加えて、安倍首相は経済対策の事業規模を、日本の国内総生産(GDP)の約2割分に相当し、経済対策としては過去最大となる108兆円程度にすることを明らかにしました。

休業補償

人の接触を避けて感染拡大を阻止する為には、労働者や事業者の休業が必須となります。

その為、政府は不要不急の外出の自粛や休業要請を行っています。

けれど、現実問題として休業ができるような十分な補償は確保されていません。

実際問題として、これではこんな表現をしているのと同じだと6児パパは思います。

感染拡大を防止するために、休業してください!!だけど、それぞれの生活は自分たちで何とかしてね💛

確かに労働者には休業手当が確保されており、事業者にも雇用調整助成金や様々な救済措置があるかもしれません。

しかし、その援助方法は、不透明な部分があり、手続きに時間を要してしまう懸念もあり、現在の状況が長期化されれば、家計も経営も限界があり、いずれ破綻してしまう不安は拭えません。

現金給付も限定的な支給となり、要件に合わない人は結局、働かざるえない状況となり・・・

正直に言って、6児パパは仕事に行くことに不安があります。

6児パパの願いとしては、一時的な生活をしのぐための現金給付や経済対策よりも、感染拡大を防ぎ、少しでも早く新型コロナウイルスの猛威が沈静化するために、安心して休業できる体制作りや、生活の中で支援を必要とする方々へのサポート体制を早急に構築してもらいたいと願います。

そういった意味で休業の要請と、休業にまつわる労働者・事業者への先行きを見据えた補償はセットであるべきだと6児パパは思います!!

そこで!6児パパに2つの提案があります!!

感染拡大を防止するために、安心して休業を行うという前提で、2つの方法があるのではないかと考えます。

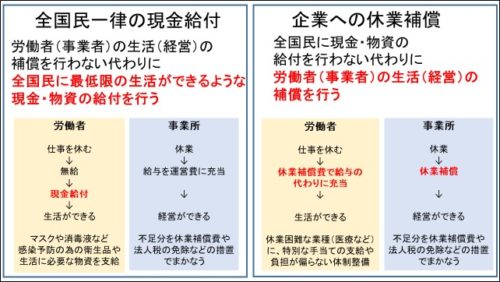

①全国民一律の現金給付

②企業への休業補償

もしも現金給付と企業への補償にかける十分な予算が組めないのであれば、どちらかに比重をかけた給付措置を行えば良いのではないかと思いました。

労働者(事業者)への補償が十分に行えないのであれば、全国民に一律の生活保障金を現金で給付する。

あるいは、全国民に一律で給付できないのであれば、労働者(事業者)への休業補償を行い、休業補償費を労働者の給与として国が同額相当分を肩代わりする。

それでも不足がある場合には、事業者へは法人税の免除や融資措置など、国民への税金も免除・減額するなどを行うというものです。

6児パパは経済に精通しているわけでもないただの素人意見ですが、とにかく伝えたいのは、感染拡大を阻止するために、安心して休業ができる措置を行うことが大切なのではないかと感じました。

最後に。。。

文字通り「身を粉にして」感染者の対応にかかる医療関係者、また、生活に支援が必要な方々のサポートを行う介護支援従事者、新薬を開発する為に寝る間を惜しんで取り組む研究者、行政に振り回されながらも必死で業務を行う役所の人々。

こうした方々の目には見えない尊い存在に改めて敬意を抱きます。

早く全ての人が安心して暮らせる尊き”当たり前の日常”に戻れますように・・・

コメント