6人の子供を育てる家庭教育研究者です。

子供の将来を想うと、親としては、子供の学力って心配になりますよね。

かといって、家庭の中で、子供にどんな学習環境を作ってあげれば良いかわからない。。。

今回は、小学校~中学校時代に独学で学習を行い、偏差値70近くの学力を身に付けた経験から学んだこと、また、家庭の中で子供たちに実践して、学力を劇的に向上させることができた方法をご紹介します。

今回ご紹介する大切なポイントは次の2点です。

教科の特性を理解した効率的な学習が大切

学習内容の記憶を習慣化させて長期記憶に定着させる

・小学校5年生~中学校3年生までの間、不登校を経験。

・自分のように学校に行きたくても行けない子供の力になりたいと小学校の教員を目指して猛勉強することを誓う。

・不登校の期間、自分で時間割(1日8時間)や学習計画を立てて、独学で勉強。

・高校受験の際に、内申点がなかったので受験には不利でしたが、模試では偏差値68相当の結果に。

・定時制高校に進学するが、高校1年生の時に大検(大学入学資格検定)に合格。

・大学受験で国公立大学に合格。

不登校から山あり谷あり、紆余曲折の人生でした。

学校でしか得られない経験、学べないことを子供時代にできなかった悔しさもありますが、「学力」という点については、標準以上のレベルに到達できたと自負します。

小学生の効率的な3つの学習方法

効率的な学習を行う為には、教科の特性を知った学習方法が大切です。

中学校・高校となると、教科の習得領域が広くなる為、異なりますが、小学校の教科学習においては、6児パパの経験上、以下のように分類されるのではないかと思います。

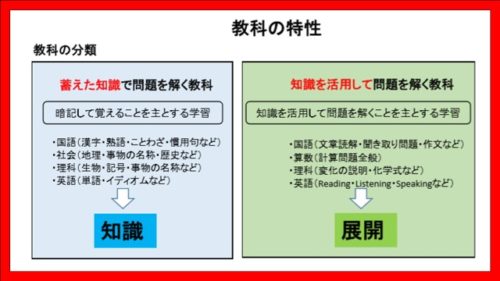

①「知識」と「展開」の学習

学習は、次の2つに大別することができます。

・「知識の学習」

・「展開の学習」

「知識の学習」は、蓄えた知識で問題を解く教科です。

上記にあるような国語・社会・理科・英語といった、単語や用語などを暗記して覚えることを主とする学習と言えます。

「展開の学習」は、知識を活用して問題を解く教科です。

知識の学習と共通する教科もありますが、算数・国語・理科・英語といった、計算や読解などの知識を活用して問題を解くことを主とする学習です。

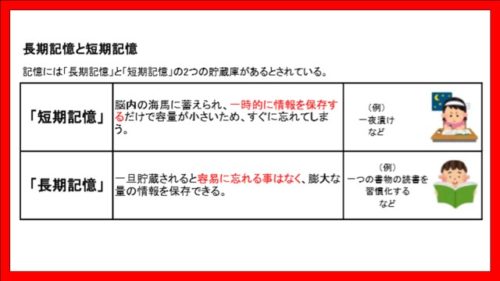

②「長期記憶」と「短期記憶」

人間の記憶には「長期記憶」と「短期記憶」があります。

文字通り「短期記憶=すぐに忘れてしまう記憶」と「長期記憶=長期的に定着する記憶」です。

例えば、一夜漬けをすれば、テストや試験当日には、覚えていることも時間が経つとすっかり忘れてしまう-それが短期記憶です。

一方で、習慣的に読んでいる書物や、お気に入りの歌の歌詞など、長く記憶に残るもの-それが長期記憶です。

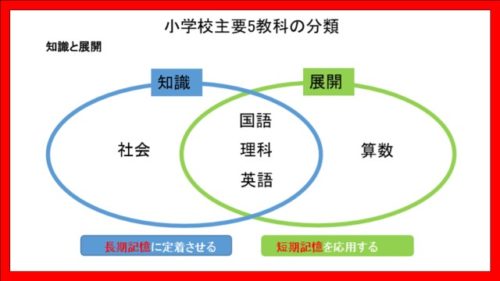

③「教科の特性」と「記憶」を連動する

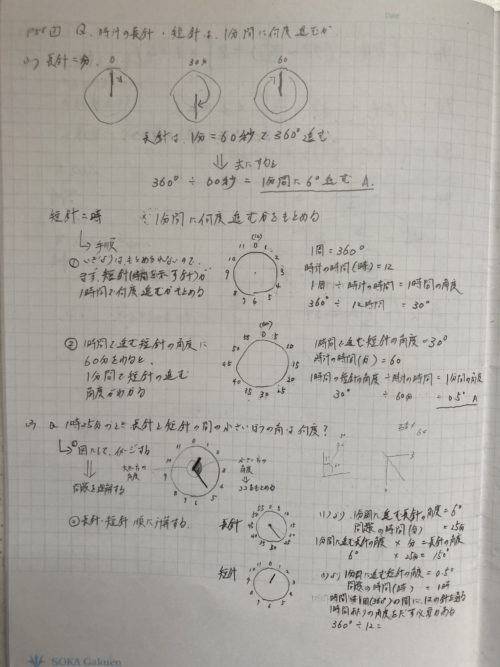

上の図は、国語・理科・社会・算数・英語の小学校で学習する主要5教科の特性と記憶の関係性を示しています。

社会は、事物や人物の名称・歴史の年表や出来事など、暗記を主とする「知識の学習」となるので、長期記憶に定着させる学習が大切です。

国語・理科・英語の3教科は、以下のように知識と展開が共通の学習もあります。

・国語

【漢字、熟語、ことわざ など(知識の学習)】

【読解 など(展開の学習)】

・理科

【事物の名称・記号 など(知識の学習)】

【実験・文章題・仕組み など(展開の学習】

・英語

【単語・イディオム・文法の規則 など(知識の学習)】

【文章題・聞き取り・スピーキング など(展開の学習)】

国語・理科・英語の3教科は、必要な学習内容を知識の学習で長期記憶に定着させながら、展開の学習を通して短期記憶に応用させていきます。

算数は、公式などで覚えた「知識」を応用して、計算や図解などを行う「展開の学習」を行いながら、短期記憶へと結びつけます。

この時、短期記憶は、たんに一時的な記憶になるのではなく、繰り返し計算問題を行うことで、感覚的に習得できるようになるのです。

展開の学習は、ちょうど鉄棒や縄跳びのように体で覚えて感覚的に身に付ける要素があるのです。

例えば、逆上がりを何度練習してもできなかったのが、一度、体で感覚をつかめば、それから先はずっとできてしまう。

何度も鍛錬することで感覚的に身に付ける-これも長期記憶の一つといえます(脳科学的には異なりますが・・・)

ですので、小学校の学習において大切なことは・・・

短期記憶を習慣化させることで、長期記憶につなげること

教科と記憶の特性を知って学力アップ

知識の学習

「見ること」の習慣化

国語・理科・社会・英語の暗記を主とする「知識の学習」を行う際のポイントは、次の通りです。

「見ること」のサイクルを習慣化させる

とてもシンプルなことですよね。

ポイントは「見ること」なんです。

決して覚えようとしてはいけません。

覚えようとして、参考書や教科書を読みこんでも、脳に蓄積できるメモリーは限られており、途方もなく時間がかかってしまいます。

加えて読み込んだ後に、もう一度、サイクルしようとした頃には、時間が空いてしまい、せっかく記憶したことも忘れてしまう為に、長期記憶にはつながりません。

ですので、例えば、理科や社会などであれば、教科書や参考書などの暗記が必要な用語などにマーカーをひいて、一目でわかるようにしたり。

あるいは、用語集のある参考書や、参考書の中にあるまとめ欄などを、時間を決めて毎日見るようにします。

テキストを見る時間は、子供の年齢や集中力などの個人差はありますが、大体10分~20分程度が良いでしょう。

集中力が持続できなかったり、苦痛を感じてしまえば、記憶の定着や習慣化が難しくなってしまいます。

☆経験談☆

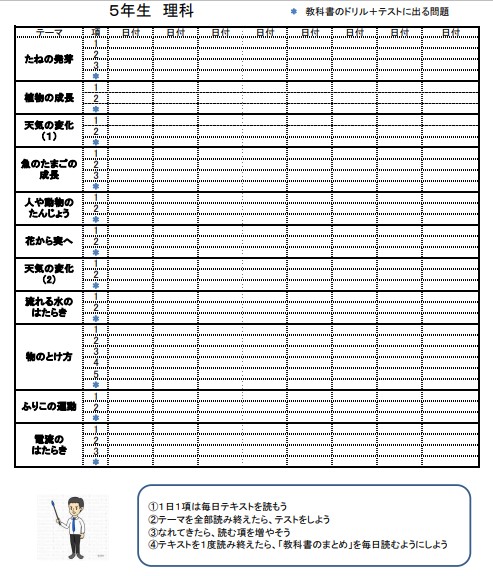

6児パパが、子供の為に作った「まとめノート」です。

上部には参考書のまとめ欄をスキャンしたものを貼り付けて、下部には用語をまとめました。

覚える必要のあることを、赤色の文字にすることで、シートで隠せば、問題集にもなる作り方をしています。

子どもは参考書と「まとめノート」を併用して、毎日見ていました。

参考書・「まとめノート」と連動する形で、サイクルして見た日にちを書き込むシートも作成しました。

同じことを、ただ繰り返すだけだとモチベーションも上がりませんし、万が一、できない日があった時に、どこまで進めたのか分からなくなってしまうことがあります。

この学習法を取り入れてから、理科の成績が著しくアップしました♪

その他の「知識の学習」も同様に行いました。

展開の学習

運動と同じように鍛錬を積む

算数の計算問題・国語の読解・理科の実験や仕組み・英語の文章問題など、覚えた知識を応用して「展開する学習」は、先ほど述べたように感覚的に体で覚える運動のようなもの。

とにかく問題数をこなしていきましょう。

この時のポイントとして、次の3つがあります。

①解けそうな問題から始める。

②わからなかったところは、ノートに問題を解く手順を書いてまとめる。

③時間を決めて問題を解く。

展開の学習の大切なことは・・・

できる自信をつけること

段階的に体で覚えること

縄跳びで例えるなら、前跳びができない子供に、いきなり二十跳びをさせて、できなければ、自信を失い、縄跳びすら嫌いになってしまいます。

前跳びができるようになることで、自信を持って、縄跳びの楽しさを感じながら、ジャンプの高さや手首を回す感覚をつかむことで二十跳びへと発展できます。

展開の学習もこれとまったく同じ原理です。

段階的に進歩させながら、色んな問題をこなして、パターンや感覚を覚える。

そうした時に、できなかった問題の手順や仕組みを、ノートにまとめてることで振り返りができるようにします。

☆経験談☆

6児パパは、子供たちと一緒に算数ノートを作っています。

分からなかった問題を、ノートに手順形式で解説しながら書いてあげます。

子供たちが内容を理解できたら、手順を見ずに再びチャレンジ。

解けなかった問題が解けた自信と、式の仕組みや手順を理解することで、次の問題の応用ができるようになります。

そうしたことを繰り返すことで、いつのなにか問題を解くパターンも長期記憶に定着することができるのです。

インプット→アウトプット

習慣的に覚える(インプット)。

その後は、覚えたことを活用する(アウトプット)ことが大切です。

「知識の学習」も「展開の学習」と同様に、覚えたことを活用して問題を解くことで、より長期記憶に定着しやすくなります。

ですので、学習を進めていく上で、参考書と問題集は必要不可欠なゴールデンコンビといえます。

<6児パパおススメの小学生の参考書・問題集>

国語

理科

社会

英語

算数

暗記を主とする『知識の学習』は、毎日数分間だけでも習慣的に自習する機会さえあれば習得できますが、体で覚える『展開の学習』である算数は、解くためのテクニックが必要だったり、分からない問題を解く仕組みを理解する必要がある為、自習だけでの習得には限界があります。

算数に特化して、より高度に習得したい方は「数強塾」オンライン数学克服塾〈プロ講師〉をおススメします。![]()

習慣化できる環境を子供と一緒につくる

とはいえ、子供は子供です。

やりたいことが抑えられなくなったり、どうやって勉強をすれば良いか分からないこともあります。

そんな時に、最初は子供の過ごし方の指標を作ってあげることも大切です。

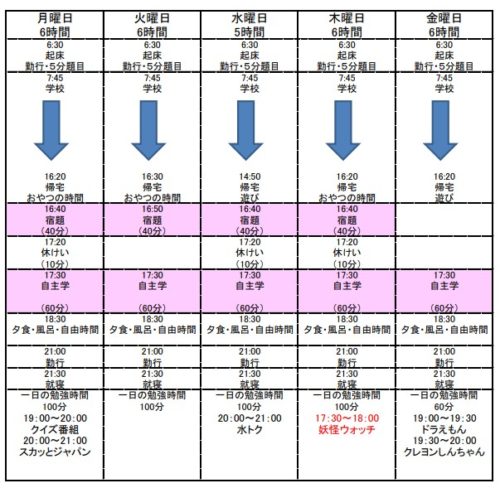

下の図は、長男が小学生の頃に一緒に作ったタイムスケジュールです。

子供に学校の授業や下校の時間、友達と遊ぶ時間・見たいテレビなど子供のリクエストを聞きながら、6児パパが簡単にまとめました。

子供にとって無理なく続けられる習慣を視覚化することで、子供の行動の指標となります。

とはいえ、いつまでも親が指標を示すだけではいけません。

勉強の仕方や、時間の過ごし方など、環境や自分に合った時間の使い方・学習計画を子供自身で身に付けなければいけません。

そんな時に大切になるのが「タイムマネジメント」です。

子供のタイムマネジメントについて、詳しく知りたい方は、コチラをご覧ください。

まとめ:習慣化のカギは家族との時間の共有

習慣化するということは、毎日行うということ。

とはいえ、遊び盛りの子供。

見たいテレビもあるでしょう。

親が強制的に勉強をさせても、一時は言うことを聞いてくれたとしても、長続きはしません。

子供の自主性や意思を尊重することが何より大切です。

子供の自主性や意思を尊重した子育て法について詳しく知りたい方は北風と太陽から学ぶ”やってはいけない子供のしつけ”【親が子供を変えるのではないんです】をご覧ください。

学力向上を目指すなら、前提に子供が勉強をしようと思える環境を築くこと。

とはいえ、子供が最初から勉強を好んではなかなかできません。

我が家では、学校から帰ると、子供たちは自室はあるものの、リビングに集まって宿題や自主勉強を行う習慣があります。

専業主婦である6児ママが、どんなに家事があっても、子供たちが帰ったら、リビングでおやつを広げてお話をした後に、その延長線上で、勉強を見ます。

ママや兄弟と一緒に同じ空間で過ごしながら、ワイワイ話をしたり、静かに集中しながら勉強する。

そうすることで、子供たちにとって、勉強するという時間を、家族と一緒に過ごす時間の一つとして捉えられれば、楽しく勉強に取り組むことができるようになりました。

もちろん休日などは、6児パパが子供の勉強を見るようにしています。

楽しいことも、しんどいことも、何をするかではなく、”誰とするか”によって、価値や捉え方は変わってくるのだと実感します。

コメント